私の研究室は、最初はコンピュータの電子回路や論理回路に関する研究テーマで活動していましたが、コンピュータに関する電子回路の研究は、ほぼ開発が終わり、新しい回路開発が難しく、研究者が減少しているとのことを知りました。このときから研究テーマの模索が始まり、3年ほど論理回路に関する教育方法を研究テーマにし、実践教育研究会や教育システム情報学会で発表を行いました。

その後、能力開発総合大学校の岡野先生のアドバイスがあり、静電気センサの開発を研究テーマに活動を始めました。最初は、高電圧を作るのに四苦八苦しました。市販の乾電池式の高電圧発生モジュールや、Cockcroft−Walton回路を用いて、測定を試みましたが、9カ月ほど実験がうまくできませんでした。

市販の高電圧発生モジュールで、乾電池を用いて高電圧を発生させるのでなく、直流電源を用いて高電圧を発生させ、電源電圧を変化させると、出力電圧も変化することがわかり、2[kV]〜9[kV]程度まで実験することが可能であることがわかりました。以来この高電圧発生モジュールを実験で使用しています。 |

写真1 測定装置の一部 |

高電圧発生がうまくできたので、いよいよセンサによるデータ測定を行いました。しかし、データの再現性が乏しく、外部からの影響を受けやすいことがわかり、シールドなどを施し実験を重ねました。このときに用いた測定器はオシロスコープで、画面をハードコピーして値を読み取りました。

2005年の後半から、除電システムの開発につなげるため、データの信頼性と、除電用の電荷の照射をコントロールする信号を発生させることを考え、静電気の模擬高電圧を、100[V]程度で実験することにしました。単に数kV程度の高電圧の場合は、静電気の極性のみで逆の電荷を照射し、静電気の電圧が低くなったときに、正確な照射ができるように、比較的低い電圧の測定に重点を移しました。具体的な装置は、写真1で示すように、エミッタから電荷を照射し、イオナイザーチェッカーで測定した値を基準とし、センサとエミッタの距離、及び必要ならば途中に、金属製のリングを入れ、照射した電荷の一部をGNDに逃がすことにより、低い電圧に対応できるようにしました。

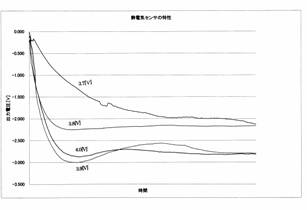

測定結果を図1に示します。この結果を得るに当たって、協力をしてくれた学生たちを写真2で示します。

図1 測定結果 |

写真2 研究室の学生

|

|

|